令和3年度の日本表面真空学会東北・北海道支部学術講演会が3月3日、4日の日程でZoom+現地のハイブリッドで開催されます。本研究室からは、小川先生が招待講演、遊佐君が一般講演を行います。Zoomのオンライン参加はまだ受け付けております。どなたでも参加無料ですので是非聴講ください。

「Announce」カテゴリーアーカイブ

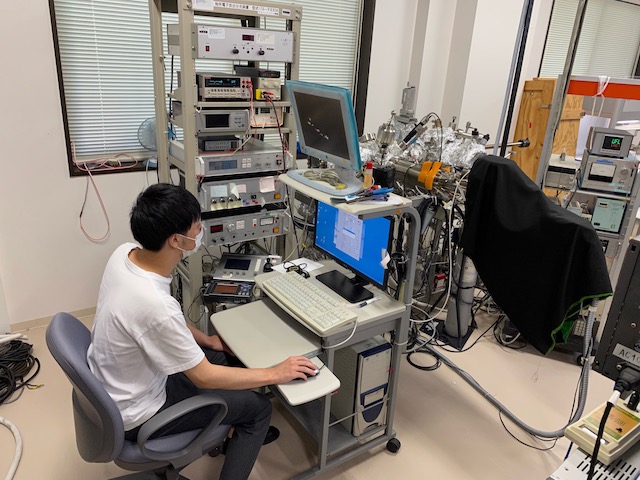

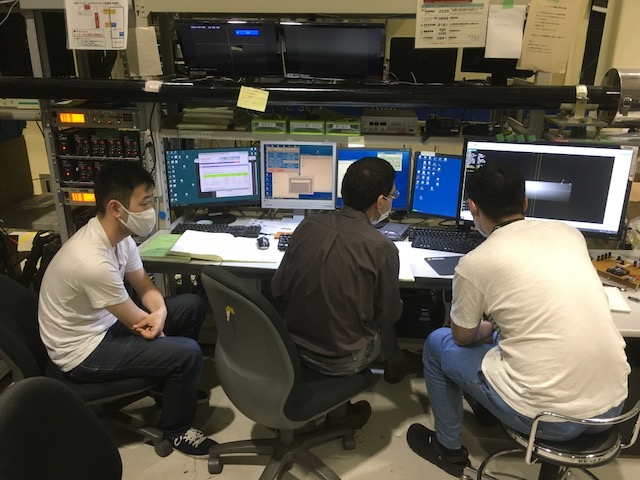

実験風景

Experiment at Spring-8

新学期開始とBCPレベル3

新学期のスタートと共に中庭のさくらが満開になりました。ただし残念なことに、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東北大学の行動指針(BCP)が本日からレベル3に上げられました。授業や研究活動に一層の制限がかけられますが、本研究室もそれに従って進めたいと思います。

続きを読む 新学期開始とBCPレベル3研究室ガイダンスのお知らせ

本日、1月5日17:00から、分光物理学講座の研究室ガイダンスを以下の様に行います。ガイダンス後に各研究室の見学会も行いますので是非ご参加下さい。なお、建物の正面玄関は施錠されておりますので中庭側の入口におまわりください。

分光物理学講座 研究室ガイダンス

1月5日(火)17:00〜18:00

場所:多元物質科学研究所 西1号館2階セミナー室(220号室)

また、オンライン参加を希望の方がおりましたら15:00までに虻川のメール[abukawa(a)tohoku.ac.jp]にご連絡ください。追って接続方法などをご連絡いたします。((a)を@に変えて送信ください。)